甘孜日報 2021年07月27日

甘孜鎮(zhèn)居民洛呷家的幸福生活。

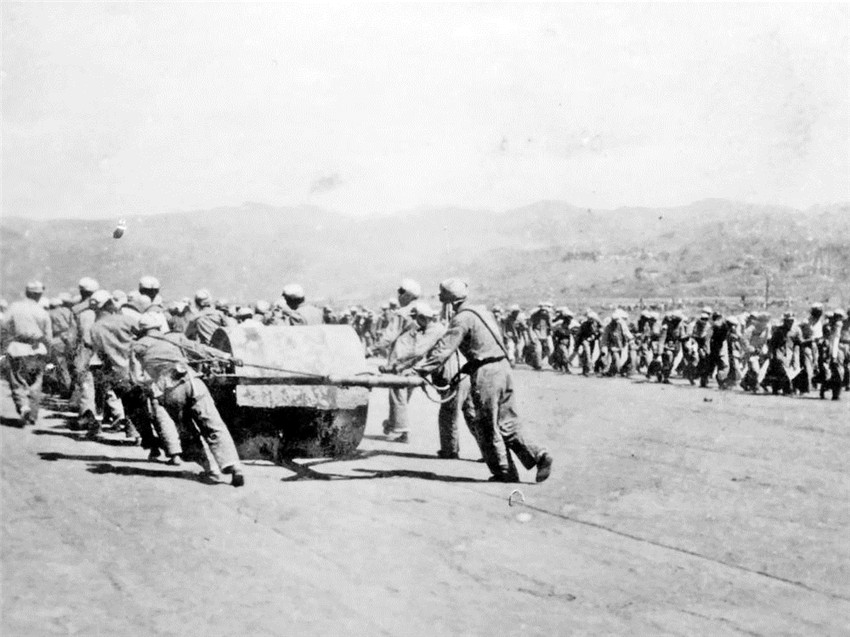

十八軍搶修機場場景。

十八軍窯洞群遺址。

斯俄鄉(xiāng)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目規(guī)劃圖。

十八軍軍人后代張素華展示父輩獲得的榮譽。

◎本網(wǎng)記者 李婭妮 文/圖

打開老甘孜縣人的記憶匣子,紅色是眾人公認的城市底色。

不論是1936年紅二、紅六軍團與紅四方面軍“甘孜會師”,還是朱德總司令與五世格達活佛結(jié)成“軍愛民、民擁軍”的厚誼深情;抑或是1951年十八軍進藏途中搶修簡易機場,又或是“二次長征不擾地方”刨出3000窯洞只為“支援前方解放西藏”。

甘孜縣人有足夠的底氣引以為豪,昔日紅色堡壘歲月留痕,今朝“康北之心”顏日日新。走進當(dāng)下的甘孜縣,遍覽會師地、窯洞群、紀(jì)念館、飛機壩……仿佛穿越時空,尋覓到了甘孜縣人拼搏進取的精神源泉,也目睹到了革命老區(qū)70年巨變的基因烙印。

年代記憶

“飛機壩”搶修簡易機場

距甘孜縣城區(qū)4公里、離格薩爾王城1公里——斯俄鄉(xiāng)境內(nèi),今年以來,熙熙攘攘、人流如織。

這里是十八軍改擴建軍用機場遺址及其駐地窯洞群遺址,自黨史學(xué)習(xí)教育走深走實,這處甘孜縣“家門口”的紅色資源儼然變成最可看、可聽、可讀的“活教材”。

1943年,西康省修筑甘孜飛機場,耗時8個月僅完成土方工程,后竟廢置。1951年春,十八軍先遣部隊勝利結(jié)束昌都戰(zhàn)役,部隊給養(yǎng)困難,卻不愿就地籌糧,給當(dāng)?shù)厝罕娫鎏碡摀?dān)。

西南軍區(qū)于是決定改擴建甘孜縣原有“飛機壩”,建立一個穩(wěn)固的空運基地,作為后勤運輸?shù)目焖偻ǖ溃L期支援西進部隊。

同年4月,十八軍五十三師、五十四師及西南軍政大學(xué)八分校、工兵五團、衛(wèi)生學(xué)校、工兵機械營、后方直屬部隊與當(dāng)?shù)夭刈迦罕姡?000名軍民投入到簡易機場的搶修“大軍“中。

“初春的甘孜縣,雪風(fēng)勁吹、凍土未化。最初部隊決定搭建帳篷,每12名戰(zhàn)士1頂,每頂不足10平米;但勉力支撐的帳篷不是很快被暴雨擊垮、就是被大風(fēng)吹跑!”十八軍軍人后代張素華,自小便是聽著父親張振太講述“部隊在甘孜”的系列故事長大。

在她的記憶里,父輩同戰(zhàn)友們克服高原多變天氣、各種高原反應(yīng)、數(shù)次斷糧危機已實屬不易,“當(dāng)時的他們幾乎無任何現(xiàn)代化機械器具,只能靠自己雙手緊握最原始的鐵鍬、鎬錘、石碾等傳統(tǒng)工具進行施工作業(yè)。在高原的寒冬,往往是一放下工具,手就會被粘掉一層皮。”

最難的是修筑機場非一日之功,解決住宿問題迫切地橫亙在參建官兵面前。所幸大家集思廣益想出了法子,伐取木材、挖掘坑洞、架上橫梁、搭起樹枝、糊上黃泥,沿布絨郎山北坡,占地8.4萬余平方米的窯洞群呼之欲出,3000多個窯洞錯落有致地分布山包上,如同蜂巢一般,參建官兵駐地居住條件得以改善。

“5+2”“白+黑”“野菜+鼠兔”……是參建人員的“標(biāo)配”,在集中突擊階段,每天的施工時間甚至長達15個小時。經(jīng)7個多月熱火朝天、晝夜不息、超負荷的連軸轉(zhuǎn),一條長3200米、寬120米的碎石飛機跑道同一個能停下18架飛機的停機坪落成。

當(dāng)年11月22日,參與搶修甘孜機場的全體官兵,換上了國慶節(jié)后統(tǒng)一配發(fā)的新衣,與當(dāng)?shù)貐⒔ú刈迦罕娨坏溃驹谕C坪上引頸而望,當(dāng)飛機平穩(wěn)降落在碎石跑道上,全場沸騰了,大家為這期盼已久的時刻歡呼雀躍。

隨著十八軍一邊進軍一邊修路,一里里地把川藏公路鋪到了拉薩,把五星紅旗插上了喜馬拉雅——西藏解放,甘孜簡易機場的作用也日漸式微,后因種種因由擱置停用。康北地區(qū)的空中通道歸于沉寂。

基因烙印

老區(qū)吃上“飛機+”旅游飯

時隔67年,2018年12月8日上午11時20分,在甘孜縣來馬鎮(zhèn)和德格縣錯阿鎮(zhèn)交界的靜謐群山中,一陣陣劃破天際的引擎轟鳴聲由遠及近,“康北之心”迎來了半個多世紀(jì)后的首位“空中訪客”,2019年9月16日,這座高高原機場——甘孜格薩爾機場正式通航。

曾經(jīng)的歷史選擇了這片“紅色土地”,今天的機場再度選擇于此,勢必匯聚成歷史與現(xiàn)實的交響,讓“康北腹地”由此邁進“高飛時代”,日益煥發(fā)新機與活力;據(jù)了解,格薩爾機場通航至今,陸續(xù)開設(shè)往返成都、重慶、拉薩、昆明、廈門5條國內(nèi)航線,累計飛行1600余架次航班,旅客吞吐量近十萬人次。

本地人、本地產(chǎn)“飛出去”,如注人流、四海好貨“飛進來”,這座新落成并投產(chǎn)不久的民用支線機場,同我州境內(nèi)的康定機場和稻城亞丁機場形成“甘孜全域旅游金三角”鼎立之勢,同時也成為連接我州北路到祖國各地的重要“空中走廊”。

如今,已退休的張素華往來甘孜、成都間不再猶疑。她不會同過去一樣因單邊10多個小時的車程而畏難,飛機一起一落,僅1個小時就能完成老家和都市的自由切換,安全又省時。“在甘孜避暑,在成都貓冬。等新冠疫情徹底過去,還要‘打飛的’飛閱祖國更多的大好河山!”張素華說。

時光流轉(zhuǎn),碎石跑道晉級為現(xiàn)代機場,雪山大海進階為天涯咫尺,航空網(wǎng)的鋪設(shè)誠然為甘孜縣發(fā)展增添新動能;但更不容忽視的是,把延續(xù)紅軍精神的十八軍精神薪火相續(xù)下去,其意義之于“康北之心”經(jīng)濟社會全面發(fā)展同樣非凡。

近年來,甘孜縣依托資源稟賦,深層次挖掘紅色資源,不斷擦亮革命老區(qū)的“紅色名片”——

其中,尤以甘孜縣斯俄鄉(xiāng)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目最具代表性。該項目旨在整合原十八軍改擴建軍用機場遺址及其駐地窯洞群遺址,統(tǒng)一編制集群發(fā)展規(guī)劃,實施紅色遺址恢復(fù)與保護工程,串聯(lián)特色點位“抱團”打造紅色文化精品集群,有效補充區(qū)域旅游資源品類和彌補黨性黨史、民族團結(jié)進步學(xué)教示范空白,為甘孜縣乃至整個康北旅游發(fā)展注入更鮮活的本土紅色歷史元素。

“建設(shè)主體內(nèi)容大致分為機場遺址區(qū)、窯洞保護區(qū)、游客服務(wù)中心3個部分,今年2月完成了施工招標(biāo)工作,隨即進入緊鑼密鼓的建設(shè)期。”據(jù)甘孜縣文化廣播電視和旅游局有關(guān)負責(zé)人介紹,該項目注重場域中的窯洞遺址、機場遺址與游客接待中心、活動廣場等的精神形象的協(xié)調(diào)性,規(guī)劃興建步游道、歷史沿革墻、主題地面浮雕、導(dǎo)視景觀節(jié)點一系列旅游配套基礎(chǔ)設(shè)施,以期實現(xiàn)“每一處紅色旅游景點成為一個常學(xué)常新的生動課堂”任務(wù)目標(biāo)。

幸福躍遷

“紅色土地”續(xù)寫新華章

華燈初上,甘孜縣平靜而溫柔。街上是川流不息的車輛和三五結(jié)對的人群。霓虹傾倒雅礱林卡,密密匝匝的樹林,灑下斑駁光影,車行在筆直的公路上,宛如行進在如詩畫卷中。

畫的盡頭,是格薩爾王城。

吃過夜飯,到王城散步,已是66歲的甘孜鎮(zhèn)居民洛呷同妻子近年養(yǎng)成的習(xí)慣。走進王城,森珠達孜王宮倒映氤氳溫泉,青石鋪就的長巷飄散著裊裊煙火,廣場人聲鼎沸、鍋莊悠揚,商貿(mào)繁華,夜色迷人。

“17年前,我們一家人從德格縣搬到甘孜縣。印象最深的是,當(dāng)時經(jīng)常停水停電,我們一天也就只做兩頓飯,生活很不方便。”洛呷曾是德格縣溫拖鄉(xiāng)黨委書記,退休后便同家人常住甘孜縣,“為了兩個娃娃接受更好的教育,當(dāng)年我們夫妻決定搬家,這些年可以說親眼目睹甘孜縣一天一變、一月大變、一年巨變!”

說起這片“紅色土地”的幸福躍遷,洛呷感觸頗深,他玩笑道:“最直觀的感受是,現(xiàn)在只要繳了電費,我們再不用看‘電的臉色’,一天想做幾頓飯吃都毫不費功夫。”

于他而言,曾經(jīng)遠走的他鄉(xiāng)已作故鄉(xiāng)。大兒子大學(xué)畢業(yè)后在縣教體局實習(xí),小女兒還在宜賓高中求學(xué),而自己到縣老年協(xié)會“找組織”成了既定的“日間一課”,“唱唱歌、跳跳舞、聊聊天,2元1杯茶,5元1餐飯,老同志們聚在一起,每天都好開心,這樣好的日子以前哪兒敢奢望!”

在落日湖中映、林卡變公園的美情美景中,親身感受“康北之心”城鎮(zhèn)化進程并一享實惠的當(dāng)屬緊鄰十八軍窯洞遺址的吉絨隆溝易地扶貧搬遷安置點群眾,他們對此很有發(fā)言權(quán)。

2018年搬遷至此前,這里的151戶591人大多住在離縣城七八十公里的半高山上,條件惡劣,交通不便,很多牧民被“拴”在牛場上世代放牧為生。“看天吃飯、土里刨食,一方水土養(yǎng)不活一方人!”從甘孜縣下雄鄉(xiāng)下雄三村搬進吉絨隆溝的澤仁拉姆,作為第一批“定居”集中安置點的“元老”如是總結(jié)。

像澤仁拉姆一樣的貧困戶,一度既無法依賴自然環(huán)境養(yǎng)活下一代,同時還因深居牧場信息閉塞,不知外出務(wù)工改善生活,給子女創(chuàng)造受教育條件。易地安置“挪窮窩”便成了擺脫代際貧困傳遞的重要扶貧手段。

大多數(shù)搬遷戶按新居實際面積,每戶僅支出自籌費用5000元至7000元不等,即住進了連排小洋樓。平直整潔的入戶路四通八達,寬敞朝陽的藏家院有菜地果園,客廳廚房“開放式”電器俱全……

“要讓大家享政策的福,搬得出就要穩(wěn)得住!這幾年,我們安置點黨支部與10多家企業(yè)、單位結(jié)成共建對子,給居民培訓(xùn)技能70余場次,幫助解決就業(yè)崗位150余個,人均年收入增加2000多元,安置點群眾全部脫貧。”安置點負責(zé)人一邊告訴記者,居民精氣神很足,一邊指了指不少人戶院墻上顯眼的流動紅旗,“你看,物質(zhì)生活條件好了,大家也就更加看重精神生活了。”

比一比菜地的長勢、看一看花園的妍麗、較一較廚衛(wèi)的整潔、數(shù)一數(shù)獎券的數(shù)量……一幕幕都是如今生活在這現(xiàn)代化安置點里的群眾最在意的事情。

最新消息